福井県立病院、福井県内の診療所勤務を経て11年、在宅医療を専門に行う「オレンジホームケアクリニック」を開設。その後、医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」や、まちなかで住民の相談に応じる「みんなの保健室」、地域の幼小中一貫校との連携による病児保育を中心とした在宅医療拠点「ほっちのロッヂ」を立ち上げるなど、数多くのプロジェクトを展開している紅谷先生。

前半は、子どもたち(私たちも!)の幸せを考えた時に「遊び」と「ともだち」は不可欠であり、主に医療・介護の現場でどのようにそのようなことが可能なのかについてお話を伺いました。後半は、いよいよ「学校」が「すべての子どもたち」のために何ができるのか、について紅谷先生と一緒に考えていきたいと思います。

前回に引き続き、Foxプロジェクトメンバーで、自身が重度の障がいを持つ未來君の父である門川泰之、東京大学で学校教育や保育現場における「遊び」の研究をしてきた福田倫子、探究する学びの場づくりを通じて、日々教育者と関わっている藤原さとの3名が対話的にお話を伺っていきます。

子どもを中心に話し合うことで、学校での受け入れはスムーズになる

Fox(門川):重い障がいを持つ子どもを支える暮らしの実現といった場合、医療だけではなく、教育や行政も含めた広い意味での街ぐるみでの活動が必要になってくると思いますが、その辺はいかがですか?

紅谷先生:医療が、教育や行政を含めた地域のさまざまな他職種と繋がっていくことはとても大事です。同時に”ほどよい”越境が必要だと思っています。私たちは「プール行くなら看護師いれますよ」とどんどん入るときがあります。特に医療的ケア児については、医療が怖いものだと思っている人たちがいるので、そういうところでは医療者である僕たちの出番ですので、積極的に出かけるし、発言します。でも、医療者が旗振りすぎるのは健全な形ではないとも一方で思っていますので、そこは適切なところをみていっています。

Fox(福田):越境についてですが、たとえば学校に入る時に、学校の先生と日頃自然にコミュニケーションをとりやすくするなど、取り組んでいらっしゃることはありますか? 他のインタビューで、ここまでは医療、ここまでは教育・・・と線が引かれやすく、お互い遠慮しがちなことがあると聞きました。それを超えて「一緒に」子どもたちのことを考える、という繋がりに向けて、日々どんなことを留意されているか教えてください。

紅谷先生:教育と医療ともめるところは確かにあります。なんで呼吸器の子を受け入れてくれないのかな、と思うことも。でも、教育のアプローチのすごさも、日々感じています。だからこそ、学校側の不安を取り除くのが医療の役割かと思っています。暮らしを整える前提で、ぼくらをどう便利に使ってもらうかをいつも考えています。

たとえば、再来年高校に進学する呼吸器をつけて進学する子の話があったとき、教育委員会での最初の話し合いにお母さん方から、自分たちでは行政の言葉が理解できないかもしれないので、先生にきて欲しいと言われたんです。でも、行政からははじめ、今回は福祉と教育の話だけするからと断られちゃったんです。でも…こちらは「うっかり」いっちゃったんですね(笑)

呼吸器の子が学校にいくのは初めてだから、学校も不安、お母さんも不安、僕たちも不安なんです、という話をして、これだけ不安な人が集まっていれば大丈夫ではないですか?という話をしたりしています。行政と教育とか医療と教育が揉めているときは大体、大人の都合で揉めている。でも、子どもを主語にした途端にあまり対立しなくなります。子どもを中心におく、子どもがいないところで話をしない。その子が目の前にいれば、「そういう子は無理ですよ!」とは言えないですよね。それだけで、話し合いが健全になります。

Fox(門川):本当にそうですね。そして私も親ですが、次は障がいを持つ子どもの進学における親の意識をお聞きしたいと思います。障がいを持つ子を持った時、親ははじめ「子どもの障がいのある機能をなんとか改善したい」と思います。でも、医療に頼って気がつけば就学が目前。そこで、考える余裕もないまま一旦在宅になってしまうとずっと在宅、特別支援学校に行けば支援学校になって抜けにくい。地域の学校に通う、という選択肢がいつのまにか無くなってしまいます。それは先進的な共生教育の仕組みを持つ私が住む大阪でもそうです。「医者から親」「医者から教育者」という受け渡しの現場で、先生が悩まれることはありますか?

紅谷先生:病院の先生は暮らしを見たことがないし、学校に行ったことがありません。なので、悪いことばかり想像して「やめたほうがいいね」という診断書を下しがちです。でも、確かに風邪をひくリスクはあるけど、こんなにいい顔で体育館で楽しそうにしているのに、これダメと言ったらしのびないぞ、という気持ちに医者がなることは大事だと思っています。リスクも含めて考えていくことが今、医者には求められていると思います。リスクを見たくない、リスクがあるからダメと、ドクターストップをかけるのではなく、医者がいるからやれると言う立ち位置に立っていかないと、障害を持つ人たちを含めた全ての人たちの暮らしを支えられないと思っています。実はドクターストップをかけて一番楽になるのは、ほかでもない医師なんです。

だからどんな重度の子であっても、まずは地域の学校に、地域の保育園から考える方法はないか、というところから考えます。はじめから、在宅、特別支援学校にというのは確かに楽です。でも、最終的にどういう結論になるかは別として、最初は地域の学校から考えることからスタートしないと、工夫も覚悟も生まれてこないのではないかと思っています。

Fox(門川):医師がOKしても、教育のほうがダメというケースは多いのではないでしょうか?その辺の信頼関係の構築で先生が憂慮されることはありますか?

紅谷先生:学校にはじめて医療的ケア児を受け入れるとなったとき、対話の場に子ども本人が入ることで、学校側でもなんとかこの子を受け入れたいという気持ちが湧いてきます。でも、学校の先生たちは、医療的なことが心配といったふうに、ちらちらと私たちを見ます。なので「こちらは24時間体制で医師が複数人いるので、学校であればいつでも駆けつけます」という約束をしました。駆けつけても医療的な点数はつきません。でも、そういう約束をした時に、「それならやってみれるかも」と校長先生の顔が変わったんですね。結果5年間一度も呼ばれたことはありません。医療側から安心を提供するというのは、ぼくらの役割だと思っています。

また、地域の幼稚園に行きたいのに看護師が確保できませんというケースでは、うちの看護師がボランティアで入りました。その時は、子どもの様子を見ながら、必要なケアを見極めてだんだんに離れていくんです。すると、幼稚園の先生たちがそれを見て、あのような関わりでいいのだ、と安心します。そうなると、看護師は毎日は行かなくてもよくなるし、最後は看護師なしでもOKになるという例もあります。

こんなこともありました。私たちは「消しゴム大作戦」と言っていますが、もともと寝たきりの子がもともと医療的ケアはなかったけど、肺炎になり、呼吸器が日常的に必要になってしまったんです。そして、その時に通っていた特別支援学校が、寝たきりは大丈夫だけど、呼吸器は経験がないのでダメだとなり、呼吸器の対応のできる学校に転校するか、訪問級に切り替えるしかないとなったのです。でも卒業までたったの半年。話し合いは平行線をたどりました。そのときに担当の看護師たちが、その子が入院前に消しゴムを忘れてしまったことにして「取りに行っていいですか?」と毎日学校に本人をつれて行って帰るというのをはじめたんです。「おかしいなぁ、ないですね」と言って帰って、次の日は「帽子忘れました」その次の日は「上着忘れました」と言って。そのうちに学校の先生たちが「あの子は呼吸器はつけるようになったけど、表情も変わらないし、しぐさも変わらない。毎日来ているのに、なんで授業を受けさせないんですか?」と校長に訴え、教育委員会も認め無事卒業ができた、というケースもありました(笑)。

Fox(門川):物語になりそうなエピソードですね。教育の現場では、医療的リスクを心配しているのか、実は障がい児を受け入れるのが億劫なのか、そのへんのあやふやなものは常に介在しています。でもやはり現場をみせていかないとダメなんだな、まだまだなんだな、というのがわかります。

紅谷先生:私たちはそこに入っていくし、そのときにボランティアのようなアプローチを取りますので、誰もができる方法ではない、という批判をされることもあります。でも、まずは「来たいから来ちゃった」「うっかり来ちゃった」と動いて安心感につなげていければと思っています。足繁く通えば、学校側も「医療者ってこうやって来てくれるんだ」となるんです。

人が人として出会える場をつくっていく

Fox(福田):ほっちのロッヂのホームページにあった、「病状や状態、年齢じゃなくって、好きなことする仲間として出会おう」という言葉が心に響いていました。症状だけをとりだして話すのではなく、まるごと一個の人間として出会い、繋がっていくというイメージを持ちました。それはお互いに幸せな出会いと時間ですね。

紅谷先生:本当にそうなんです。症状で区切るからケアする・されるで出会ってしまいますが、音楽が好きだから集まったら、90歳の認知症の人も、5歳の呼吸器をつけた子も音楽が好きということで繋がれる。症状は、その人のいくつかの要素の一つにすぎません。好きなことを共有する場があれば、そこからケアが勝手に生まれます。90歳のおじいさんがトイレがわからなくなっていたら、5歳の子がトイレを教えてあげるというようなことが出てくる。こうした自然に生まれるケア、それを私たちは「ケアの文化」と呼んでいます。

Fox(門川):よく学校の復籍交流などでは、たいがいお母さんは病状を話そうとするんです。でも、わたしは「そんなこと言わんでいいから、うちの子は何が好きかとか、どのおもちゃが好きで、どの番組が好きで、肉が好きなのか野菜が好きなのか、そんなことを話せばいい」と言うんです。すると、みんな大ウケなんです。こどもたちは病状、なんとか症候群なんて、聞いてもわからないですよ。大人は、ケアが必要とか、病状で話を囲むから肝心なことが喋れない。でも、子どもたちが何故、障がい児の子どもたちと「ともだち」になれるかというと「障がいのことを抜いて喋れる」からなんです。その子自身に興味があるからです。「障害がいがあるから」ではありません。

ほっちのロッヂで開催している「森とうたう部」

ほっちのロッヂで開催している「森とうたう部」

紅谷先生:もうひとつ、医療者も含め、わたしたちができることがあります。その子が全く喋れず、仕草もわからないから、コミュニケーションはとれないと周りの大人が勝手に決めつけてしまうことが多いのですが、そんなことはありません。実際には、喋れないから考えていないということではありません。場合によっては脳のダメージが大きいと言われていても多くのことを発信している子はいます。そこに関心をもって聞こうとする大人がいるかどうかだけだと思っています。そのときに大人が自分たちのもっている常識に囚われてしまうと、その子が本来もっている力を発揮しにくくなります。そこを外していくのは私たちの責任ではないでしょうか。

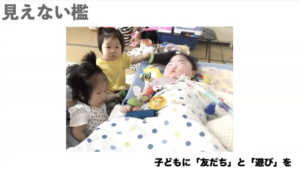

この子はことはちゃんというのですが、脳のダメージが大きく、呼吸器をつけていて、自発呼吸もなく、医学的尺度でいえば、発信がまるでない子とみなされてしまう子です。

はじめケアラボに早くきた方がいいよ、と誘ったのですが、親御さんが「病院の先生からことはは、楽しさもお友達がいることも感じることができないと言われています。わざわざ行って、体調を崩したり移動のリスクがあるくらいなら、私が家で見守っています」と考えていました。なので、最初2年くらいはあまり地域に出てくることはありませんでしたが、ある時、ケアラボに来てくれることになったのです。

そのときに妹分の子ども達があつまってきて、ことはちゃんとおままごとを始めたんです。ことはちゃんとしては外部発信は見えないかもしれません。でも、周りの子どもたちの心がうごいたり、ワクワクしはじめたりし始めるんです。ある男の子なんて、新しい女の子がきたからうれしくって、周りをうろうろして、最後にやっとほっぺたをちょんと触ったりして。こんなにまわりの子をドキドキさせたりワクワクさせたり、一緒に遊びたいな、と思わせる力をことはちゃんは持っているんです。

病状だけ見ていたら、外に出さない方がいいと考えるのも自然なことです。でも、ことはちゃんは、地域にいきいきとつながりをつくり、ほかの子達に影響を与えることができる。そうすることで、周りもだんだんとことはちゃん自身の好きなことや遊びもわかるようになってきている。それなのに、それに気が付く機会を奪ってしまってはいけません。地域で人と繋がって生きていけるようになった子は「自立して生きている」と言っていいと思うんです。

医学的ものさしやADL(日常生活動作)というものさしでは「自立」というふうには言わないかもしれません。でも、地域に繋がりをもち、頼るところ、頼られるところを上手に使い分けることができるようになっていけば、それは自立して地域で暮らしていける、ということだよね、と。そして、そういう大きな力を持っている子達に、病気や障がいで、苦手なところをどこまでサポートできるかな、と考えるのが本当のケア。最初から、歩けないから車椅子が必要ですね、公的補助が必要ですね、と不足分を補うケアばかり考えていると、本当のケアには到達しない。と考えています。

Fox(藤原):障がいのあるなしにかかわらず、私たちは子どものころは皆言葉にならない世界にいました。小さな子は言葉がなくてもコミュニケーションができるし、目の前に見えるだけではないものを見る力を持っています。でも、そこに言葉や論理、経験がはいっていくことで、私たちはいつしか見えない物差し(常識)をつくっていってしまう。でも、そうして人に優劣をつけてしまったり、物事を分断することが私たちを傷つけたり、もともと持っている能力を阻み、社会を窮屈にしています。そうではない世界を取り戻していかないと、私たちも救われない時代に私たちは入りつつあります。ことはちゃんはそんな大事なことを私たちに教えてくれそうですね。

Fox(福田):お話伺って希望が増えたような気がします。自分がどのようにその場にいようとか、関わろう、といったときに、頭でっかちになりがちだったところをストンとおとしてもらったというか。人は人として出会うし、素直にその場にいて、頼るとか相談するとかもっともっとやっていっていいのだ、という安心感をもっていいのだと。全部抱え込まずに、役に立つ人になりたいなどと思わず、自分が自分でありつつ、相手は相手でいるということを感じながら、FOXのプロジェクトのことを進めていけるといいのだな、という嬉しい希望が今、沸いています。ありがとうございました!

インタビュー:2021.12.19

プロフィール:

紅谷 浩之(べにや ひろゆき)

医療法人社団オレンジ理事長

2001年、福井医科大学(現・福井大学)医学部卒業。福井県立病院、福井県内の診療所勤務を経て11年、在宅医療を専門に行う「オレンジホームケアクリニック」を開設。その後、医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」や、まちなかで住民の相談に応じる「みんなの保健室」、地域の幼小中一貫校との連携による病児保育を中心とした在宅医療拠点「ほっちのロッヂ」を立ち上げるなど、数多くのプロジェクトを展開している。